冷凍解凍方式不同,食材的鮮味、口感、營養價值也會產生差異。(圖/本報資料照)

冷凍解凍方式不同,食材的鮮味、口感、營養價值也會產生差異。(圖/本報資料照)

冷凍室是用來冷凍保存與管理冷凍食品的空間。日本產業標準(JIS)規定,冷凍室的溫度必須在「-18℃以下」,不過冰箱製造商的設定多半是「-22∼-18℃」。冷凍室內的實際溫度,會因為溫度設定與冷凍食材的狀況而有差異。

冷藏與冷凍的不同之處,在於食材細胞是否結凍。

細胞內的水分凍結之後,破壞了細胞膜,因此解凍時就會流出水分,稱為「解凍滲出液」,也是影響肉類、魚類美味與否的關鍵。

解凍滲出液內含鮮味與營養。失去水分的食材,組織會變軟,口感也會改變,因此必須在解凍方式與烹調方式下工夫。但是,纖維偏硬的蔬菜等,經過冷凍後細胞膜被破壞,會更容易入味,也能縮短燉煮時間。

冷凍食材時,在「-5∼-1℃」的階段,細胞內的水分會形成大結晶,細胞膜也會變得容易被破壞,這個溫度稱為「最大冰晶生成帶」。冷凍保存的最大關鍵,就是不要在「-5∼-1℃」這個階段停留太久,才能夠把細胞的破壞降到最低,不易流失風味。

筆者推薦的方法是,把食材切成小塊,放在鋁等容易導熱的材質製成的容器上冷凍。這樣做能夠急速降溫,把對食材的破壞減到最少。

經過加熱或脫水的水分稀少食品,或是湯品、醬汁、搗成泥的蔬菜等組織早已破壞的食品,以及麵包、米飯、糯米麻糬(年糕)、納豆等,品質則不太容易因為冷凍而降低。

溫度的標準是「-3∼-1℃上下」,溫度比冰溫保鮮室更低,能夠以微凍結的狀態保存食材。適合保存的食材:海鮮、肉類等生鮮、加工食品。

解凍方式不同,食材的鮮味、口感、營養價值也會產生差異。

一般人常用的方式是,從冷凍室取出食材、在常溫中退冰。可是這種方式會使結凍的食材內部與表面溫差過大,造成水分流失。

解凍也有其適合的溫度。與冷凍時一樣,不能讓食材在「-5 ∼ -1℃」的階段停留太久。食材停留在這個溫度區間太久的話,食材內的水分就會再度開始凍結,嚴重破壞細胞。

冷凍時細胞被嚴重破壞的食材,會產生水分(解凍滲出液)。這些水分中其實含有營養,也會促成細菌繁殖。因此,解凍最好要在冷藏室或冰水等「1 ∼ 5℃的低溫環境」中進行。

食材在沒退冰或半退冰的狀態下,放入鍋子裡迅速煮熟,就能避免解凍滲出液流失,也能夠更快把食材煮軟。

食材在沒退冰或半退冰的狀態下,放入鍋子裡迅速煮熟,就能避免解凍滲出液流失,也能夠更快把食材煮軟。

放入冷藏室,使食材整體維持在低溫,能夠在耗損最低的狀態下解凍。

放入冷藏室,使食材整體維持在低溫,能夠在耗損最低的狀態下解凍。

泡在冰水裡解凍時,冰水的溫度要與冷藏室溫差不多。水的導熱效率比空氣更好,所以能夠更快速解凍。

泡在冰水裡解凍時,冰水的溫度要與冷藏室溫差不多。水的導熱效率比空氣更好,所以能夠更快速解凍。

也可以享受半解凍狀態下的口感。

也可以享受半解凍狀態下的口感。

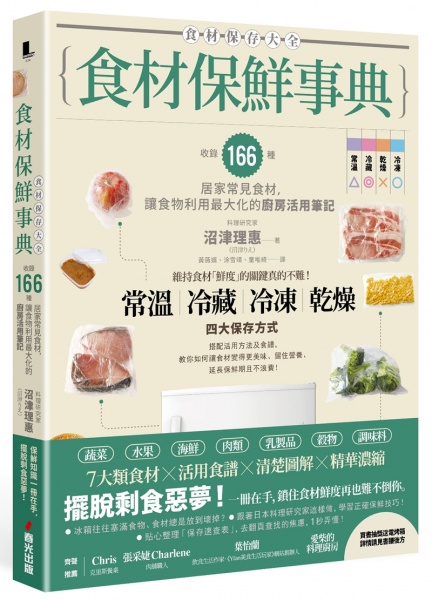

食材保鮮事典:收錄166種居家常見食材,讓食物利用最大化的廚房活用筆記 /春光出版

擺脫剩食惡夢!

一冊在手,鎖住食材鮮度再也難不倒你!

維持食材「鮮度」的關鍵真的不難

常溫、冷藏、冷凍、乾燥 四大保存方式

教你如何讓食材變得更美味、留住營養、延長保鮮期且不浪費!

◆不再害怕冷凍冷藏,破解迷思

◆7大類食材╳ 活用食譜

不同的保存法,適合的料理方式也不同。

◆清楚圖解╳ 精華濃縮

廚房菜鳥能輕鬆上手,資深主婦也能學習正確方法。

◆貼心整理「保存速查表」,可快速查詢

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法