阿斯巴甜是最常見的人工甜味劑(代糖),而過去有新聞指出阿斯巴甜致癌,這是真的嗎?在這篇專欄中,將會快速解析阿斯巴甜是什麼?用途有哪些?還有破解阿斯巴甜危害、致癌等副作用迷思!

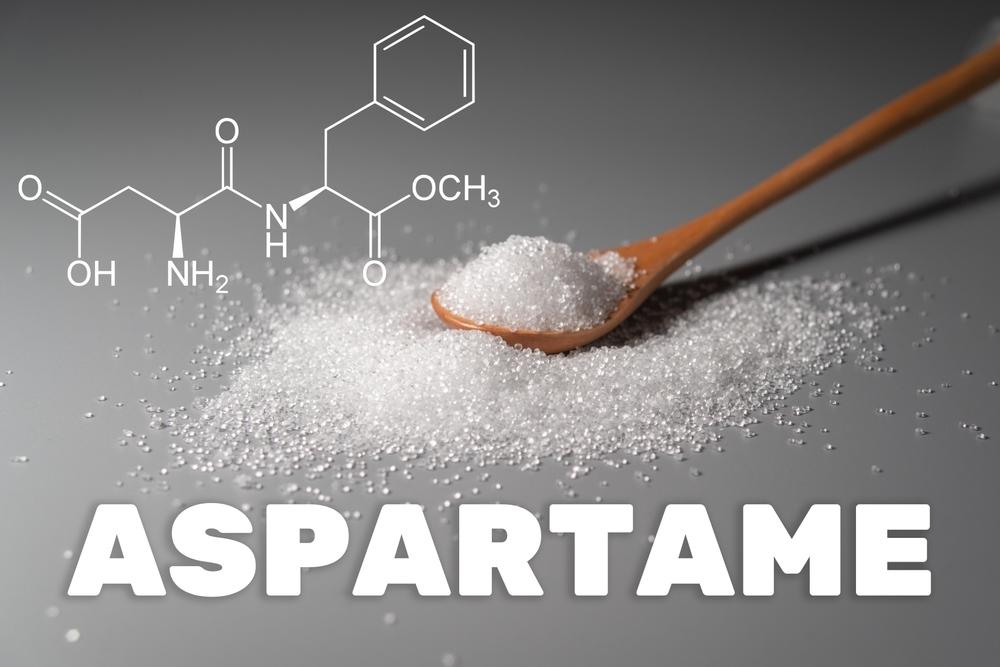

阿斯巴甜(Aspartame),其學名為「天門冬胺醯苯丙胺酸甲酯」,顧名思義是由天門冬醯胺(aspartic acid)與苯丙胺酸(phenylalanine)兩個胺基酸所組成。

阿斯巴甜在口腔中與舌頭甜味受體結合,因此引發人體的甜味感受,而且阿斯巴甜的比甜度是蔗糖的近200倍,意即使用量為蔗糖的1/200倍,即可達到蔗糖的甜度,因此廣泛作為代糖使用。

由於作為代糖,因此阿斯巴甜常被加入減糖、無糖但具有甜味的商品內,如:飲料,因此常使用於代糖可樂、汽水、果凍、布丁中。

然而,阿巴斯甜的熱穩定性很差,在高溫下容易分解而讓產品失去甜味,因此不常添加於烘焙等需要長期高溫烹調的產品中。

由於阿斯巴甜幾乎不具有熱量,因此常用於代糖飲品中,能減少熱量、糖攝取來幫助控制熱量,讓減肥者減少熱量的攝入。

由於代糖不具有熱量,短期內也不會影響血糖,因此過去常為糖尿病人嗜甜時添加使用。

苯丙酮尿症(phenylketonuria, PKU)是一種罕見的遺傳性疾病,為肝臟缺乏苯丙氨酸羥化酶(phenylalanine hydroxylase,PAH),使得患者無法代謝苯丙胺酸這個胺基酸,進而產生神經毒素的症狀。

苯丙酮尿症患者自嬰兒起就需要限制苯丙胺酸,但阿斯巴甜即為苯丙胺酸與天門東醯胺這兩個胺基酸所組成,所以苯丙酮尿症患者禁止食用阿斯巴甜。

雖然阿斯巴甜等代糖熱量極低甚至無熱量,但在大型流行病學研究裡面,確實有觀察到長期攝取阿斯巴甜等代糖,其健康價值可能不若我們想像中好。

有人體研究發現常態使用代糖的族群,其腸道菌叢會發生改變,有機會提高未來發生肥胖、糖尿病的風險。

但營養師認為減肥、糖尿病等等健康問題都是長期且多元原因造成,如:熱量過剩、運動量低等,因此並不會直接定論添加阿斯巴甜的可樂、飲品無法幫助減肥。

想要減肥的人還是要整體性改變飲食內容,增加運動量才是上策,所以阿斯巴甜等代糖的飲品,可當作飲食選擇之一,偶爾嘴饞想喝甜食可以飲用,不宜作為唯一的手段。

這是近期最熱門的話題之一,由於WHO的IARC組織將阿斯巴甜列於致癌物列表內,而引起大家的恐慌,藉此也分析這份致癌物列表的意義。

IARC的報告,是基於臨床研究、流行病學、動物實驗等各種研究探討各類物質是否已有確切的致癌證據,並依此將疑似物進行分類。IARC的致癌物列表可分為1、2A、2B、3與4等四個等級:

◆1級致癌物:已經確立對人體有致癌性,如:酒精、黃麴毒素等

◆2A級致癌物:人體研究的致癌性證據有限,但動物研究的證據充足,如:紅肉、丙烯醯胺

◆2B級致癌物:人體研究的致癌性證據有限,於動物研究的證據不充足,如:咖啡酸、阿斯巴甜

◆3級致癌物:未有任何證據能分類其致癌性,證據力皆不足,如:咖啡、咖啡因

◆4級致癌物:有足夠證據認為對人體不具致癌性

癌症是需要考慮「時間」與「接觸劑量」,攝取量是真正的關鍵,即便是已經被確立為致癌物的酒精,偶爾才喝一杯,也不會導致肝癌呀!

但若長期喝酒或每次都是大量飲用,那肝癌風險就會提高非常多,所以消費者看到物質或食物被列在致癌物報告時,不要過度驚慌,因為這還要考量到劑量問題才行!

癌症固然恐怖,但癌症的發生原因十分複雜,從先天基因到後天飲食、行為、運動等都會影響,雖然阿斯巴甜在這次報告中首次被列入2B級致癌物,其致癌性還需要更多研究才能證實。

不僅如此還要考慮攝取量狀況下,絕非指我們不能攝取這樣的成分,只要把握好過與不及都不好的原則,都還是可以「偶爾」攝取而不影響健康的。

文/林世航 營養師

林世航 /營養師

營養師高考榜首、台大碩士、台大博士候選人,經營粉絲專頁「林世航營養師的探索營養」,為「好食課」的專聘營養師,用最貼近於生活的方式,將艱深的營養、食品的相關知識傳遞給大家。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法