有別於西方國家不太能接受內臟料理,堪稱最懂吃的台灣人不僅接受度高,甚至還能變化出多款美味料理。相較於豬的其他部位,內臟的處理較為繁瑣而且也難度高,但其實只要掌握穢物清除及汆燙去腥兩大關鍵,就能像大廚們一樣端出美味佳肴。

用來輸送、消化食物的豬腸是一般消費者常購買的內臟部位。大腸與小腸在外觀上很好辨別,而粉腸是位在小腸的最前端與胃連接,在粉腸中具有絨毛組織和脂肪,也就是大家吃粉腸時,為什麼口感會有些粉粉的。

大腸

大腸 小腸

小腸

豬腸常見的料理是薑絲炒大腸(大腸)、四神湯與豬腸冬粉(小腸),另外粉腸只需簡單汆燙搭配蒜蓉醬就是常見的黑白切料理之一。

粉腸

粉腸 大腸與小腸要再謹慎清洗!

大腸與小腸要再謹慎清洗!

如果想自己購買、處理豬腸,除了粉腸只需要稍用清水沖洗外,大腸與小腸應該要再以鹽巴加以清洗;最好能利用筷子將腸子翻過來,更能有效清除腸裡的黏液,最後倒進可樂繼續搓揉個幾次,然後再用清水將其洗淨即可。

脆管是豬內動脈血管,摸起來也比較硬,主要是吃其脆度。軟管則是指豬的食道,顏色上要比脆管要紅潤一些,脆度雖不及脆管,但多了Q軟口感。另外,俗稱的「生腸」則是豬的輸卵管(包含子宮)。

兩者除了汆燙做成黑白切,也有人會把脆管填入軟管,汆燙或滷過,讓口感更具有層次感。「生腸」的寬度比上述兩者更寬,不過因為腥味重,食用前應先汆燙去腥。

生腸

生腸 潔白的脆管吃起來爽脆不膩,是黑白切當中常見的食材。

潔白的脆管吃起來爽脆不膩,是黑白切當中常見的食材。

脆管、軟管與生腸也是黑白切常見的食材之一,另外滷脆管與滷生腸也是常有的料理方式。亦可汆燙後搭配醬油膏即可上桌。

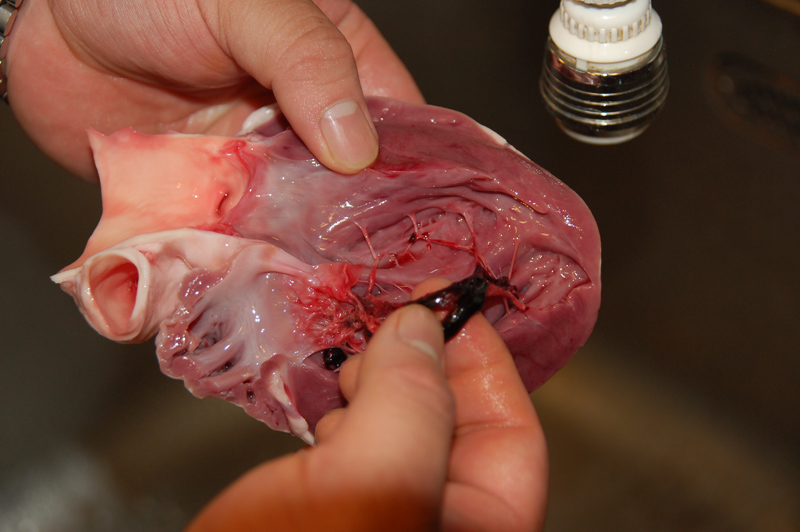

豬心的營養價值高,含有豐富的蛋白質、鐵質與維生素B,因此也被視為保護心血管的高營養食材。

選購豬心先看顏色,越是鮮紅表示距離宰殺的時間越近,自然比較新鮮。購買時可以用手觸摸,平整沒有腫塊的豬心較為健康。

常用來做藥燉或麻油料理的豬心,買回來後可先對剖開來,把心室裡的血管清除,用以清水把心室裡的髒汙血水一併洗淨清除,才不會造成苦味。接著可整塊下鍋煮再切片,較能保留鮮味。

常用來做藥燉或麻油料理的豬心,買回來後可先對剖開來,把心室裡的血管清除,用以清水把心室裡的髒汙血水一併洗淨清除,才不會造成苦味。接著可整塊下鍋煮再切片,較能保留鮮味。

» 推薦食譜:花旗參豬心湯

豬肝的變化多,在中西式料理都可以看見它的蹤影。至於大家常聽到的「粉肝」,其實就是「脂肪肝」,豬粉肝通常不像是鴨肝刻意餵養而造成,只是有些豬肝本身就帶有比較多的脂肪,所以好吃的粉肝通常會以蒸或燜熟,才能呈現粉嫩的口感。

豬肝的變化多,在中西式料理都可以看見它的蹤影。至於大家常聽到的「粉肝」,其實就是「脂肪肝」,豬粉肝通常不像是鴨肝刻意餵養而造成,只是有些豬肝本身就帶有比較多的脂肪,所以好吃的粉肝通常會以蒸或燜熟,才能呈現粉嫩的口感。

選購豬肝除了注意顏色應呈暗紅色,也可以用手觸摸,新鮮良好的豬肝應該是稍具彈性與平滑。

買回家之後只需用清水沖洗過即可,然後將豬肝切片後,浸泡在牛奶中10~15分鐘,不僅可以去除腥味,也會讓豬肝保持軟嫩。

買回家之後只需用清水沖洗過即可,然後將豬肝切片後,浸泡在牛奶中10~15分鐘,不僅可以去除腥味,也會讓豬肝保持軟嫩。

豬腰子指的就是豬的腎臟,不過大家常有疑問的部位,應該是被稱做「腰尺」的部位,腰尺是豬的脾臟,外型呈現長條狀,顏色也較腰子鮮紅,但腰尺價格較腰子便宜許多,所以在豬肉業者在販售腰子時,通常會順帶奉送腰尺,而兩者料理方式也十分相近。

豬腰子指的就是豬的腎臟,不過大家常有疑問的部位,應該是被稱做「腰尺」的部位,腰尺是豬的脾臟,外型呈現長條狀,顏色也較腰子鮮紅,但腰尺價格較腰子便宜許多,所以在豬肉業者在販售腰子時,通常會順帶奉送腰尺,而兩者料理方式也十分相近。

選購豬腰只要注意是否具有光澤,摸起來不要太軟即可。

通常腰子買來就是一對,這時候要先將腰子對半切開,然後把裡頭得白色尿泡清除,否則腰子會有很重的尿騷味,最後以清水洗淨即可。另外為了保持新鮮與脆度,可以浸泡在冰水中,可讓口感更爽脆。

通常腰子買來就是一對,這時候要先將腰子對半切開,然後把裡頭得白色尿泡清除,否則腰子會有很重的尿騷味,最後以清水洗淨即可。另外為了保持新鮮與脆度,可以浸泡在冰水中,可讓口感更爽脆。

麻油腰花就是在腰子利用斜刀在腰子刻出一格一格的刀痕,再烹煮過後就會有微微的彎度。

豬肚其實就是豬的胃部,是豬內臟裡體積最大的器官,外頭覆蓋有一大藏油脂,摸起來富有彈性。豬肚比起其他臟器較無腥味,另外肉販業者會替顧客把包覆在外層白色油脂去除。

豬肚其實就是豬的胃部,是豬內臟裡體積最大的器官,外頭覆蓋有一大藏油脂,摸起來富有彈性。豬肚比起其他臟器較無腥味,另外肉販業者會替顧客把包覆在外層白色油脂去除。

常用來做肚片湯的豬肚,買回來後要將其剖開,翻到內側將油脂和黏膜刮除。至於內側黏液則可以用麵粉來回抓揉幾次,最後將豬肚切片就可以放進熱水裡汆燙。豬肚片吃起來Q彈有勁,不論搭配干貝或是酸菜都是一絕。

由於現代人擔心膽固醇過高,因此少有家庭烹煮豬腦料理,目前豬腦都是賣給餐廳業者居多,所以如果消費者想要購買一定要記得事前預訂。

豬腦買回來後只需要洗淨即可。

料理方式:中式料理常見的就是直接用來燉湯、搭配香菇等食材,另外在西式料理中也會把豬腦蒸熟後,搭配豆腐等內餡包進餃子,口感極為特殊。

» 推薦食譜:枸杞天麻蒸豬腦

帶有些韌度的豬舌也是黑白切常見的內容之一,選購豬舌除了要注意彈性,也要注意顏色,正常的豬舌略呈現灰白色,但如果摸起來有過多黏液則表示已經不新鮮。

帶有些韌度的豬舌也是黑白切常見的內容之一,選購豬舌除了要注意彈性,也要注意顏色,正常的豬舌略呈現灰白色,但如果摸起來有過多黏液則表示已經不新鮮。

處理技巧:料理豬舌前,必須經過汆燙與刮除舌苔等步驟。

除了前述介紹的內臟與腸管等部位,像是豬肺、豬小肚(豬膀胱)、豬尾巴等,幾乎都可以拿來料理,至於為什麼民眾不常吃到?

主要有兩大原因,一是處理費工,像是豬肺得要經過把水灌進肺裡,反覆沖洗到沒有泡沫與雜質才可以食用,第二則是現代人生活富裕、可以吃的選擇多,昔日可以吃的部位現在全都沒人要吃,有人認為不乾淨、有太多藥物殘留,久之這樣的觀念養成後,就很難再看到這些「稀有部位」上桌了。

最簡單的汆燙是在水中加入米酒(白酒)與薑絲,另外也可以加入洋蔥(青蔥)、月桂葉、紅蘿蔔等材料一起汆燙(擇一亦可),去腥的效果會更好,且添加一點辛香料也能提升鮮甜味。

為什麼不先將一整塊部位切開之後再汆燙?

為什麼不先將一整塊部位切開之後再汆燙?

因為用整塊部位下鍋汆燙,不僅能保留鮮甜味,也能避免把內臟或豬肉燙得過熟、過老。

老一輩的人把豬內臟當成寶,不過現代人卻避之唯恐不及。營養師陳弈翰分析,其實這和現代人飲食不均勻、營養過剩有關,由於內臟比起瘦肉的膽固醇多出好幾倍,如果不忌口天天吃,很容易變成身體負擔。

但豬內臟並非一無是處,它是身體鐵質與油脂補充來源之一,倘若擔心攝取不均,可以在食用時搭配蔬果類增加纖維質,讓營養更均衡。不過對於三高患者來說,內臟的攝取上確實應該盡量避免。

但豬內臟並非一無是處,它是身體鐵質與油脂補充來源之一,倘若擔心攝取不均,可以在食用時搭配蔬果類增加纖維質,讓營養更均衡。不過對於三高患者來說,內臟的攝取上確實應該盡量避免。

►肩胛肉?小里肌?常見豬肉部位一次認識

►常用的絞肉粗、細用途不一樣!差別到底在哪裡?

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法